星空体育app下载入口 750亿订单背后,均胜电子的中年焦虑

新能源汽车爆发。

研究机构EVTank与艾维经济研究院联合发布《中国新能源汽车产业发展白皮书(2023)》。数据显示,2022年全球新能源汽车销量将达到1082.4万辆,同比增长61.6%。

其中,汽车零部件企业均胜电子凭借新能源之风实现了业绩逆转。

均胜电子公布的业绩报告数据显示,经过一系列降本增效措施,2022年均胜电子将实现营业收入497亿元,同比增长约9%。同时,实现了扭亏为盈。预计本期归属于母公司所有者的净利润为3.21亿元至3.61亿元,较上年同期增加40.74亿元至41.14亿元。

值得注意的是,随着汽车行业新能源、智能化的不断转型发展,2022年均胜电子累计新订单将突破750亿元,其中新能源汽车领域新订单占比超过60%,预计未来还将继续增长。

然而,尽管有如此良好的业绩,均胜电子在二级市场上却始终没有抬头。 2020年以来,均胜电子股价从32元跌至目前的16元区间。

为何两者会以如此不同的形态出现?均胜电子的繁荣背后隐藏着哪些隐患?

买买买的背后,有大量的债务

均胜电子作为全球领先的汽车电子和汽车安全供应商,主要从事智能汽车、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统的研发和制造。然而,回顾其历史,却是一团乱七八糟的并购。发展历史。

均胜电子财报信息显示,2011年上市之初,均胜电子营收仅为33.89亿元。到2021年,尽管连续亏损,营收规模萎缩,但也达到了456.7亿元。 10年营收增长十倍,这与收购均胜电子密不可分。

公开资料显示,均胜电子在各个领域的探索几乎都来自于收购:

2009年,均胜电子收购中德合资零部件企业上海华德塑料制品厂,成为行业内主要汽车零部件企业之一;

2011年收购德国普瑞,主要业务为人机交互系统、智能汽车互联和新能源系统;

2014年收购专注于工业机器人业务的德国IMA;

2015年,收购了专注于内饰功能和高端方向盘的德国Quin;

2016年收购了主要从事汽车信息业务的德国TS Dawn、主要从事汽车安全业务的美国KSS、主要从事工业机器人和自动化系统的EVANA;

2018年收购日本安全气囊龙头企业高田的部分业务;

2019年,其收购了专门从事汽车安全系统的延锋百利德的部分资产。

虽然不断的收购扩大了均胜电子的业务和业绩,但买卖也给其带来了很多隐患,这是投资者最关心的。

公开资料显示,早在2020年,就有投资者向均胜电子询问,“为何均胜电子今年业绩持续暴跌并出现巨额亏损?公司通过并购收购的众多企业有何价值和意义?”你们公司不顾底线盲目无序扩张,迟早会酿成灾难。”

大约在这个时候,投资者也对收购均胜电子感到担忧。除了并购带来的问题外,还包括商誉过高带来的损失。

首先,频繁收购导致商誉泡沫膨胀,均胜电子的利润面临风险。

以KSS为例,均胜电子在收购过程中可谓“花钱”。公告显示,2016年,均胜电子以60.2亿元收购当时资产负债率为90%的KSS,以进军汽车安全领域。然而,盲目的“乐观”却让均胜电子后来吃了不少亏。

财务数据显示,截至2021年底,KSS已确认商誉高达62.38亿元。相应地,由于相应业务改善滞后,2021年KSS导致均胜电子产生商誉减值损失20.19亿元,进一步确认亏损38.89亿元。

巨额的善意就像悬在头顶的一把达摩克利斯之剑。 “投资者在考虑未来可能计提巨额资产减值准备时必须谨慎。”行业分析师刘强(化名)这样评价“金融“新知识”的含义。

其次,均胜电子多次加杠杆,导致均胜电子负债累累。

除了自有资金外,均胜电子的多次收购还来自大量的融资和借款。

公告称,均胜电子上市以来,分别于2012年、2014年、2016年、2020年进行了定向增发,其中融资近百亿用于收购资产。

此外,截至2022年半年报,均胜电子资产负债率高达67.44%。具体来看,其同期短期借款高达33.37亿元,而货币资金仅为58.79亿元,同比下降5.89%。短期偿债压力不容忽视。

科技红利期转瞬即逝吗?

得益于不断的并购,均胜电子确实在行业中占据了重要地位,但这种地位能维持多久,取决于公司本身是否拥有突出的技术和制造优势。

截至2021年底,均胜电子在亚洲、欧洲、美洲等地设有主要研发中心,工程研发人员总数超过4800人,全球拥有专利5000项。均胜电子在年报中表示,“掌握汽车安全和汽车电子领域的核心技术”。

剥茧抽丝,让我们通过对比来看一下。均胜电子的核心技术在市场中的地位如何?

智能座舱域控制器作为汽车电子领域的核心产品,其技术实力直接体现了相关企业的研发和技术实力。对此,均胜电子采用了最新一代智能座舱域控制器,并在软件方面采用Hypervisor虚拟技术,实现了多种车载操作系统的融合。

据兴业证券测算,2030年我国域控制器市场空间预计为2510亿元。从市场参与者角度来看,由于域控制器上游涉及芯片研发设计,本身就涉及配套软件开发和集成技术门槛比较高,所以参与者不多。

具体来说,除了主业为芯片设计的公司外,目前具备域控制器生产能力的上市公司主要有均胜电子、科博达、经纬创投、德赛西威等少数公司。其中,德赛西威是唯一一家在公司规模上能与均胜电子竞争的公司。

从营收规模来看星空·综合体育官网入口,均胜电子2021年营收为456.70亿元,同期亏损38.89亿元。尽管德赛西威同期96.69亿元的营收规模仍远远落后于前者,但芯片卡同期却亏损了38.89亿元。尽管公司仍陷入困境,但营收规模持续上升,保持盈利能力已彰显其发展潜力。

值得注意的是,与均胜电子的“豪赌”不同,德赛西威显得尤为谨慎。

截至2021年底,德赛西威的资产负债率仅为46.64%,账面固定资产仅有12亿元,不存在高额商誉,财务风险很低。基于德赛西威较高的安全性和成长性,在二级市场上也得到了投资者的肯定。截至2月16日收盘,德赛西威市值为657.69亿元,为均胜电子市值第一。三次。

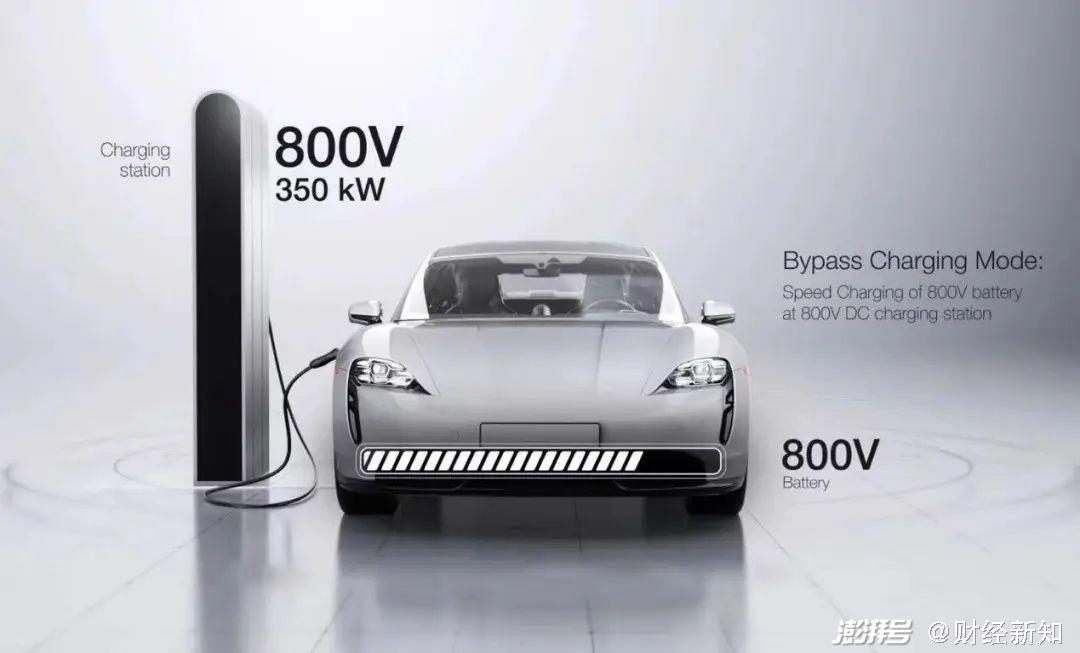

除了域控制器之外星空·体育中国官方网,均胜电子2022年最大的突破将是800V高压快充的实现。公告显示,均胜电子该部件新订单金额已超90亿元。事实上,2022年是我国800V架构落地的元年。为了实现“充电5分钟、续航200公里”,各企业都没有错过这个机会。

最直观的就是资本市场上出现了一批高压快充概念股。据公开市场信息显示,预计2023年将迎来800V高压快充架构的密集推出。届时,均胜电子的首批落地优势也将逐渐减弱。

第二条增长曲线还靠买吗?

尽管均胜电子从未停止过买进,但一直被市场诟病缺乏第二曲线。

据均胜电子发行非公开发行A股公告,公司拟募集资金3.692亿元星空体育app官方下载,其中3.216亿元用于收购君联智行8.0392%的股份。君联智行是均胜电子旗下的智能车联事业部。主要经营智能座舱、智能网联和智能驾驶服务。

一方面,智能座舱业务与均胜电子现有业务线形成互补,智能互联不再是新鲜事。

事实上,我国车联网最早起步于2009年,已经从2G+GPS逐步发展到现在的5G+V2X。随着快速普及,预计到2025年我国车联网行业渗透率将超过75%,车联网用户数量将超过3.8亿辆。

互联网巨头BAT早年就积极寻求智能汽车互联的重点和发力。

2010年,阿里巴巴开始发力操作系统,2016年AliOS安装在汽车上;而百度则在2013年开始发力无人驾驶,随后小度汽车、百度Apollo开始应用于汽车;而2017年,腾讯开始发布AI in Car生态,2018年腾讯将AI in Car生态升级为TAI汽车智能系统; 2019年,腾讯升级TAI汽车智能系统,发布“生态车联网”,涵盖微信车载版、爱趣听、小场景、云小微语音助手、腾讯地图等程序。

此后,小米、华为、字节跳动、京东也相继试水车联网,这条赛道变得格外拥挤。

另一方面,智能驾驶领域的参与者并不多。

从产业链来看,特斯拉庞大产能的背后,是一大批具备强大生产能力的中国新能源汽车产业链企业,包括新泉股份、银轮股份、华域汽车、拓普集团等。此外,地平线、百度、小马智行等自动驾驶算法也达到了行业一线水平。

值得注意的是,不少跨境企业也在瓜分下游汽车客户。大疆自主研发的自动驾驶技术在五菱KiWi EV上实现量产;百度开发Apollo平台,为众多汽车制造商提供自动驾驶技术赋能。这些都对均胜电子的第二曲线构成了不小的威胁。

总体而言,均胜电子通过疯狂并购,在业绩规模上取得了一定的积累,在行业中拥有了一定的地位。在新能源汽车大趋势下,均胜电子的订单也呈现上升趋势。

但并购带来的高商誉、高负债也让投资者望而却步,进而导致均胜电子在二级市场的市值与营收规模出现背离。

在培育第二条增长曲线方面,均胜电子瞄准的智能驾驶也需要克服并购后发展中的诸多障碍。相应地,智能驾驶业务未来能否稳定支撑公司业绩增长仍存在诸多不确定性。 。

鲁ICP备18019460号-4

鲁ICP备18019460号-4

我要评论